Le teorie del complotto: un pericolo per la società

Le teorie del complotto: un pericolo per la società

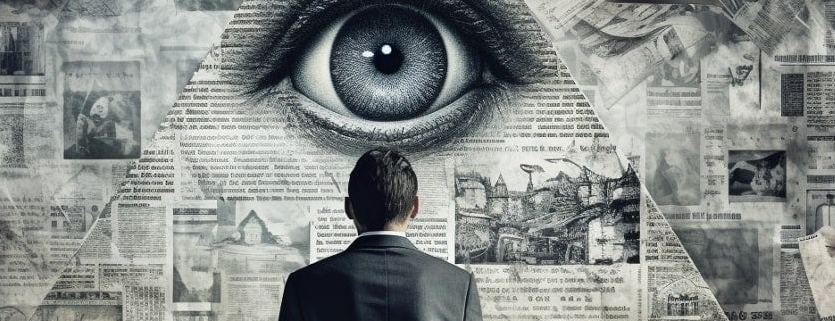

La diffusione delle teorie del complotto e delle bufale ha raggiunto proporzioni preoccupanti, soprattutto nell’era di Internet e dell’informazione istantanea. La psicologia del complotto si basa su un’esigenza profonda di trovare spiegazioni alternative e spesso più complesse a eventi che, nella loro realtà, possono risultare difficili da accettare. Umberto Eco ha sottolineato come spesso le spiegazioni più evidenti non ci soddisfino perché ci mettono di fronte a verità scomode o dolorose. In questo contesto, le teorie del complotto offrono soluzioni apparentemente più rassicuranti, benché prive di fondamento.

Secondo Piero Angela, uno degli aspetti più preoccupanti della crescente credenza nelle teorie del complotto è la diffusione di una mentalità irrazionale, spesso contraria alla scienza e alla logica. Questo tipo di pensiero rischia di trasformare la nostra società in una civiltà di “barbari tecnologici”, incapaci di prendere decisioni consapevoli e basate su dati oggettivi. L’impatto delle bufale e del pensiero complottista va ben oltre la semplice disinformazione: esso erode la fiducia nella scienza, nelle istituzioni e nel processo decisionale basato sulla realtà dei fatti.

Un recente studio condotto da un’équipe di fisici del Laboratory of Computational Social Science (CssLab) presso l’Istituto di studi avanzati di Lucca e La Sapienza di Roma ha analizzato il comportamento degli utenti su Facebook che seguono pagine complottiste. I risultati sono stati sorprendenti e hanno confermato che gli utenti che abbracciano una teoria del complotto tendono a seguire una dinamica ripetitiva e coerente, indipendentemente dall’argomento della bufala. Ciò significa che una persona che inizia a credere a una particolare teoria del complotto – ad esempio, le scie chimiche o la pericolosità dei vaccini – è molto più incline ad accettare anche altre teorie complottiste.

Lo studio ha rivelato che questi utenti si muovono all’interno di un gruppo chiuso, noto come “cluster omofilo”, in cui gli individui interagiscono principalmente con altri che condividono le stesse credenze. Questa sorta di “bolla informativa” crea una cassa di risonanza che amplifica ulteriormente le false informazioni e riduce drasticamente la possibilità che gli utenti vengano esposti a fonti di informazione più affidabili o scientifiche. In questo senso, i social media diventano un terreno fertile per la proliferazione di disinformazione, poiché gli algoritmi delle piattaforme tendono a favorire la continuità delle interazioni all’interno di questi gruppi omogenei.

Una delle scoperte più significative è stata la mobilità degli utenti all’interno di questo cluster. Una volta entrati in contatto con una narrativa complottista, è altamente probabile che gli utenti si appassionino ad altre teorie complottiste, creando una sorta di effetto domino. Secondo il ricercatore Quattrociocchi, più un utente è attivo in queste comunità, più è probabile che abbracci tutte le altre bufale che circolano nello stesso ambiente.

La sfida per coloro che cercano di contrastare la disinformazione – i cosiddetti “debunker” – appare quindi particolarmente ardua. Combattere la diffusione delle bufale richiede non solo un impegno costante nel fornire informazioni corrette, ma anche la capacità di rompere queste bolle informative che isolano gli utenti in un mondo parallelo di finzioni e teorie infondate.

complotti e bufale

complotti e bufale funerali di Navalny

funerali di Navalny Democrazia-in-Europa

Democrazia-in-Europa Il nuovo chatbot di Google

Il nuovo chatbot di Google conflitti

conflitti ballottaggi

ballottaggi Conflitto israelo-palestinese: radici profonde e informazioni confuse

Conflitto israelo-palestinese: radici profonde e informazioni confuse

Ucraina-attacco-russo-a-Sumy

Ucraina-attacco-russo-a-Sumy Papa-e-il-cambiamento-climatico

Papa-e-il-cambiamento-climatico

Lascia un Commento

Vuoi partecipare alla discussione?Sentitevi liberi di contribuire!